Letra fría | Un invierno en Nueva York. Parte III

13/01/2024.- La rutina de clases desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde; las nevadas de siete horas y hasta más; los infames almuerzos de la cafetería, salvo los postres de peras y melocotones con helado —aunque deba decir que para cualquier ciudadano común y corriente serían una maravilla gastronómica, generosa en brócolis y coliflores, y ni hablar de los estudiantes del comedor universitario de mi querida UCV, para quienes serían verdaderos banquetes—; la escritura de un diario —hace ya treinta años—, quejándome de los carajitos activando las alarmas de incendios por joder y por ver el show de los camiones cisternas de bomberos y patrullas policiales —molestos por la recurrente mamaderita de gallo—, la noche del 22 de diciembre, víspera del viaje del receso navideño y año nuevo —que hicieron tres veces—, y alguna que otra salida a los bares de go, go, girls —léase, meseras y meretrices bailadoras de tubo por un dólar en el sostén o en la pantaleta—, se convirtieron en el día a día —o, mejor, en el día y noche— de aquella aventura estudiantil.

Lo mejor de aquellas salidas fueron las incursiones en Nueva York. Una de ellas fue inolvidable: el día 23, en un concierto de Rolandito Briceño, en el Nuyorican Poets Cafe. Al llegar al terminal de Port Authority, en la 42, tomé un taxi manejado por un haitiano que hablaba español, le di la dirección y me preguntó con asombro que si estaba seguro de ir a ese barrio peligroso. De verdad que las calles estaban plagadas de drogadictos, un fuerte olor a marihuana y jóvenes chuteándose heroína en las aceras. Al detenernos en el número indicado en el Village Voice —un periodiquito de espectáculos y cultura—, señalaba una puerta negra, sin ningún aviso, por lo que le dije al taxista que esperara mientras iba a averiguar. Cuando abren, observo una tarima al fondo, una barra lateral y muchos cuadros y afiches en la pared. Al rato llega Rolando y, más atrás, el pianista venezolano Luis Perdomo, quien trabajó con Yordano un tiempo.

Arranca el jam session y los poetas se cuelan entre las piezas y recitan sus versos en spanglish, en inglés y en español. La rumba toma su camino y, de pronto, seis saxos toman la escena. Son cinco hombres, incluido Rolandito, y una mujer, quienes comienzan a "jazzear" con maestría. Son los mejores saxofonistas de los Estados Unidos. Concluido el concierto, seguimos la rumba en otro local y, finalmente, recalamos en casa de Rolando y pasamos la noche viendo videos de la orquesta de Mario Bauzá, en la que toca Rolandito, y en amena conversa hasta el amanecer, el 24 de diciembre.

Paso todo el día pensando en ir a mi casa en Rutherford, al ver a Rolando cabeceando del sueño, pero decido quedarme y, antes de las seis, llega William Camacaro, un joven de veintisiete años, poeta que estudió Comunicación Social en la UCV. Él tiene serios problemas renales que le van degenerando los huesos y anda con muletas. Le cuento que por sus días en la Central yo hice mi equivalencia, recordamos a Pedro Chacín, y lo invito al Mambo Grill, de la 82. En el camino me cuenta que está condenado a muerte y mis angelitos me dicen al unísono: "Este te lo mandó el Niño Jesús". Con ese mensaje angelical, me asumo protector del pequeño hombrecito y pido a Jack la mejor botella de vino de la casa y una pierna de lechón para mi amigo, porque yo ni pendiente de comer, pues andaba, textualmente, más prendido que arbolito de navidad.

A golpe de dos, el cuerpecito no da para más y le digo a William: "Chamo, me voy para mi casa". Y él, con aquel candor, me dice, casi in articulo mortis: ¡Poeta, lléveme pa que las putas!...". "Uuy, hermano, qué va, yo no juego en esa liga...". Pero, de inmediato, siento que es el último deseo de un condenado a muerte. Alzo los ojos al cielo y rezo: "Dios mío, tú y yo sabemos que nunca fui putañero, pero, tratándose de la última voluntad de esta criatura tuya y en tu Navidad, vamos a echarle bolas", y nos vamos al burdel de la 42.

¡Llévatela, Camacaro!

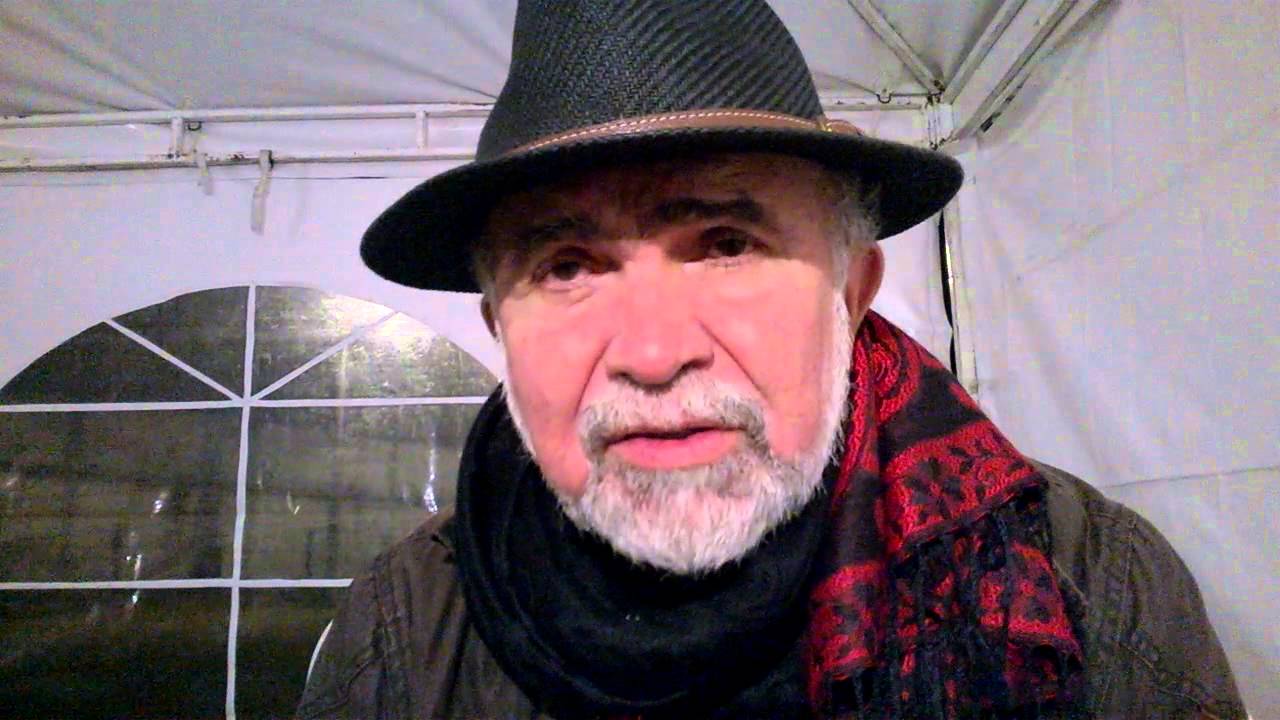

Humberto Márquez