Pedro Delgado: entre los laberintos de Catia

El pasado domingo falleció el narrador dedicado a exaltar los mitos de esta parroquia

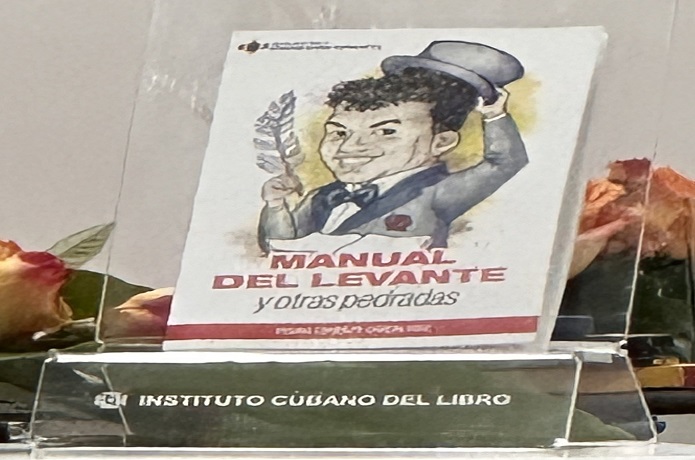

28/11/22.- El domingo pasado se despidió de la crónica mundana uno de los autores más dedicados a celebrar los mitos de Catia. Poeta, narrador y cronista que desplegó su memoria indestructible y un verbo luminoso sobre las páginas de la revista Épale CCS y en 2017 reveló parte de sus vivencias en una extensa entrevista que concedió a Marlon Zambrano para dar a conocer el origen de su doctrina como creador. Tributó a la palabra a través de sus maravillosos textos periodísticos, sus cuentos ingeniosos y audaces y esa prosa poética con la que militó en las peñas capitalinas, publicó varios trabajos y otros dejó inéditos e intervino en encuentros nacionales e internacionales como el reciente 18° Festival Mundial de Poesía de Caracas donde leyó, recitó y se despidió de este mundo sin saberlo.

A continuación reproducimos algunos párrafos de la entrevista donde Delgado desvela su mirada de niño sorprendido frente a esa vorágine de vida bohemia, amatoria y licenciosa que se abrió ante sus ojos en plena adolescencia y a la que se entregó con amor, humor y barbarie.

Pedro Delgado me confirmó lo que alguna vez escribió Cabrujas: “Siempre he pensado que Caracas es una ciudad donde no puede existir ningún recuerdo”.

Él propone que iniciemos la entrevista con un fragmento de su poema Rastro, que asienta su memoria más antigua: “El ranchito donde nací desapareció entre los vapores de la fantasía/ con su fondo marino y un pocotón de barquitos nadando en el azul/ entre sus tablas y latas de zinc me cantaron el duérmete mi niño con la teta de mi tía dentro de la boca…” declama como un juglar a la deriva.

No es que en Catia hubiera mar, aunque hubo un lago, sino que Pedro nació en La Guaira, de madre andina y padre ausente, y ahí mismo se trasladó en procesión familiar hasta Caracas para anidar en El Cuartel, Brisas de Propatria, La Silsa, Ciudad Tablita, Plan de Manzano y Ruperto Lugo donde habita actualmente junto a su mujer, un hijo, una nieta y una bisnieta.

Podríamos haber insistido en los efluvios melancólicos del pasado, pero qué va, nos sentamos en un remanente de la plaza Pérez Bonalde, al lado de los borrachitos que ahora beben un destilado con esencia de ron que llaman Caña Vieja.

Pedro recuerda eso y todo lo demás con una precisión prodigiosa. A veces lo vierte en textos que va tejiendo en filigrana a la vera de sus casi 70 años de vocación “catiense”. En eso va preparando un libro de narrativa: Amor de museo y otros cuentos, a editar desde Mérida, y una compilación de crónicas publicadas en la revista Épale CCS y en el diario Últimas Noticias donde pone especial empeño en resaltar sus vivencias cerca del Cuartel Urdaneta y la Cárcel Modelo que fueron volados para darle paso a los talleres del Metro. “Todo el que vivía en Catia iba a jugar para allá, a volar papagayos, a vender arepitas, catalinas y conservas, a disfrutar de ese inmenso terreno que servía para todo”.

Curtido en la calle

Hacía más frío, había menos gente, pero Catia siempre ha sido un tumultuoso punto de encuentro donde la geografía colisiona como un flujo de mareas furiosas, que, sin embargo, deja discurrir las aguas mansas del afecto: los poetas fundaron allí su olimpo de arrabal, los cantores hallaron inspiración a la sombra de los bares, las nacionalidades se fundieron en la confusión de la Torre de Babel y el mercado, obligatoria cita del avituallamiento urbano, decretó los olores de todo alrededor. “Cabrujas vivió por aquí, Garmendia se venía para acá a hacer charlas, Jacobo Borges vivió en la calle Cuba”, recuerda.

Él mismo se moneaba sobre las ramas de los árboles de la plaza Pérez Bonalde a agarrar mamones. “El mercado de Catia era un sitio de encuentro de los pobladores de la periferia. Venía gente de Propatria, Lomas de Urdaneta, Alta Vista, Los Frailes, 23 de Enero”.

Señala hacia un lado: “Aquella es la panadería Caracolillo, que tiene toda la vida… allá la ferretería La Casa Ramos, ‘La casa que tiene de todo’; allá atrás quedaba el cine Pérez Bonalde, ese de ahí que dice Bar Washington se llamaba originalmente El Toro, y detrás, por la calle Argentina, quedaban dos burdeles, El Camelia y El Tovar, que nombro en algunas crónicas”. Memoria que se refina y se actualiza en la gritería de los “bachaqueros” de la calle La Engracia, ofreciendo leche en polvo de a kilo, harina de maíz mexicano, arroz, azúcar y toda clase de productos de la dieta básica con los precios criminales a los que la gente acude en procesión suicida.

Pedro se curtió en las calles. Vendía las hallaquitas y las arepitas dulces que hacía su tía; le distribuía los periódicos a un señor sin piernas y desde muy carajito se encompinchó con un motorizado que lo recogía tempranito para distribuir los panes entre las veredas de El Cuartel, recibiendo el premio de un golfeado a cambio de la emoción de montarse en moto. Con eso reunía los cobres para ir al cine: el Pérez Bonalde, cine España, cine México, cine Catia, solo en el cuadrilátero de la avenida España, hoy bulevar impenitente.

“Uno se traía sus suplementos y los vendía o los cambiaba en la entrada del cine. Había suplementos de nombres significativos como Santo, el enmascarado de plata, Memín, El Llanero Solitario… si uno vendía algunos coronaba, porque quedaba plata para entrar a ver la película”.

Desempeñó casi todos los oficios, desde obrero hasta ayudante de imprenta. Uno fue fundamental para conocer el alma del caraqueño: trabajó a destajo como encuestador de Datos Compañía Anónima, donde por cinco años tuvo que tocar puerta por puerta a preguntar cualquier cosa para sistematizar una investigación estadística. Se fue haciendo a sí mismo, porque solo así podía sobrevivir entre las trochas del barrio y los pasadizos de la urbanización. Ya “pavo” se distribuyó por igual entre la salsa y el rock, entre la guataca del barrio y una melena altiva y unas sandalias de Jesucristo que le sirvieron, sobre todo, para sacrificar muchachas en las pailas de los amores locos de la juventud.

Era la época en que las culebras de los chamos se zanjaban a trompadas, en grupo o individualmente, y se disfrutaba de los carnavales como el que se celebró por el cuatricentenario de Caracas en la plaza Diego Ibarra, con Federico y su Combo, Tabaco con el Sexteto Juventud y los Dementes que estaban de moda. “Hasta que me dejé crecer el pelo, andaba en sandalias y me metía en las urbanizaciones, levantaba un culito y me lanzaba a la playa, o a bailar salsa”.

Cuando costaban 5 bolos

Lejos de lo común, Pedro se inició en la liviandad de la carne no con su padre y sus hermanos, sino de la mano de unos amigos gochos que un buen día lo invitaron: “véngase para que moje la chiva”. Tenía 17 años y aún era virgen.

Caño Amarillo, Monte Piedad y la avenida Sucre eran reductos prostibularios, hasta que llegaron a Catia y montaron cualquier cantidad de trincheras entre burdeles y bares.

“Estaban, por ejemplo, el Tíbiri Tábara donde Garmendia basó el Inquieto Anacobero y hasta preso fue a parar su editor; el Villa Lourdes, que quedaba en Los Magallanes; La Madama, por la Cortada de Catia; la Cueva del Humo, que fue uno de los primeros en la avenida Sucre, sitio a donde llegó la migración de las mujeres desplazadas desde El Silencio y Ciudad Tablita, donde era más barato: 5 o 6 bolívares”.

Hoy, según el inventario de Pedro, quedan muy pocos prostíbulos, apenas un local en la calle Perú y uno que otro por ahí, casi clandestino. Algo de ese anecdotario forma parte de su acopio de crónicas, mientras se va cociendo en el fuego de la escritura a través de talleres con Eloi Yagüe y Antonio Trujillo, en la Casa de las Letras Andrés Bello y en el Diplomado de Cronistas Comunales. “Uno escribe porque sabe escribir, pero hay que leer como dice mi maestro Julián Márquez”.

“En la calle Panamérica, cuando ya me solté el moño, andaba huyéndole a la recluta y trabajaba de repartidor de un abasto en La Florida. Yo me venía los lunes que sabía que estaban las muchachas fresquecitas. Me tomaba mi cervecita y pasaba pa´ allá. Hola mi amor ¿cuánto es? 12 bolívares el rato. Una vez una muchacha me quiso cobrar 15 y le pedí que me lo dejara en 12. Me contestó que no. Hasta que me abrió la puerta una mujer bien vestida y arreglada que me insistió en que pasara y me puso en el centro de un montón de mujeres y les dijo que eso no era así, que yo era un cliente y eso era un negocio para hablar, para negociar, para amar, no para correr a la gente”.

MARLON ZAMBRANO / CIUDAD CCS